Le mystère de l’apôtre Jean : endormi, enlevé au ciel ou ressuscité ?

- Daniel Oltean

- 14 sept. 2025

- 6 min de lecture

Dernière mise à jour : 4 oct. 2025

Après la mort de l’apôtre et évangéliste Jean (fin du 1er siècle), son tombeau n’est pas devenu un lieu vénéré par les chrétiens et les générations suivantes ont oublié où il était exactement situé. La biographie la plus ancienne de l’apôtre mentionne seulement que Jean se coucha lui-même dans une fosse que ses disciples lui avaient préparée et rendit son esprit. Néanmoins, les écrivains ultérieurs ont ajouté leurs opinions à ce sujet : soit Jean serait toujours vivant et dormirait sous la terre à Éphèse, soit le corps de Jean aurait disparu, en laissant seulement les sandales derrière lui, soit l’apôtre aurait été enlevé au ciel de son vivant, soit il aurait été ressuscité. Puisqu’il n’y avait pas de reliques, on les remplaça avec une poussière thaumaturgique appelée manne ; selon une légende locale, la tombe de l’apôtre la faisait jaillir en abondance.

Une mort restée inconnue

On ne sait rien avec certitude sur le lieu et la date de la mort de l’évangéliste Jean. Néanmoins, à partir du 2e siècle, la cité d’Éphèse (aujourd’hui Selçuk, en Turquie) a commencé à revendiquer Jean comme son apôtre. Il semble qu’il a intentionnellement été confondu avec un autre Jean, un prêtre local. Selon l’historien Eusèbe de Césarée (4e s.) et d’autres auteurs, ce prêtre Jean avait son tombeau à Éphèse et c’était lui, et non pas l’apôtre Jean, qui avait écrit le livre de l’Apocalypse :

Ainsi, par ses paroles mêmes est montrée la vérité de l’opinion selon laquelle il y a eu en Asie deux hommes de ce nom [Jean], et il y a, à Éphèse, deux tombeaux qui maintenant encore sont dits ceux de Jean. Il est nécessaire de faire attention à cela, car il est vraisemblable que c’est le second Jean, si l’on ne veut pas que ce soit le premier, qui a contemplé la révélation transmise sous le nom de Jean. [1]

Une fois l’apôtre Jean intégré dans la tradition locale d’Éphèse, sa mort fut décrite par un auteur inconnu dans les Actes de Jean (CANT 215), la première biographie du saint (seconde moitié du 2e siècle). Selon ce récit, après une longue préparation et plusieurs prières, Jean « se coucha dans la fosse où il avait étendu ses vêtements [et] rendit l’esprit dans la joie. » [2] En accord avec la tradition ecclésiastique de son époque, l’auteur ignorait complètement l’idée d’un destin privilégié de l’apôtre Jean dans l’au-delà. [3]

Avec peu d’exceptions, tous les textes ultérieurs qui racontent la fin de l’apôtre utilisent les Actes de Jean. Néanmoins, ils modifient tous les Actes, en ajoutant différents événements miraculeux, selon le plaisir de leurs auteurs. Selon une première version de la légende, commentée par Augustin d’Hippone (4e-5e s.), Jean ne serait pas mort, mais il dormirait dans son tombeau sous la terre. Sa respiration provoquerait un soulèvement léger de la terre à l’endroit de la sépulture et le jaillissement d’une poussière qui monterait jusqu’à la surface. [4] Cette version a très probablement influencé l’apparition d’une autre légende, celle des Sept dormants d’Éphèse, qui auraient dormi pendant près de deux siècles avant d’être ressuscités.

Néanmoins, laisser dormir l’apôtre Jean sous la terre signifiait le priver de la gloire céleste. Pour cette raison, une deuxième tradition est ensuite apparue. Selon la nouvelle légende, le corps de Jean aurait disparu et les disciples n’auraient plus trouvé dans le tombeau que les sandales de l’apôtre. [5]

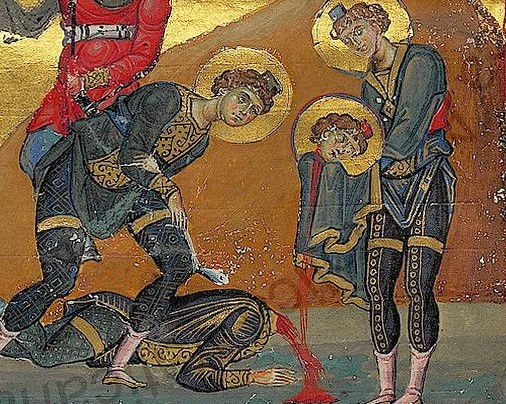

L’apothéose de Jean

Ces deux premières variantes de la légende voulaient expliquer l’absence des reliques de Jean et leur remplacement par la manne miraculeuse. Néanmoins, à partir du 6e siècle, d’autres écrivains ont développé ces traditions davantage. D’un côté, l’auteur inconnu d’un texte faussement attribué à Jean Chrysostome, suivi au 10e siècle par Syméon Métaphraste, considéra que le corps vivant de l’apôtre Jean aurait été enlevé au ciel, où il se réjouirait dans la compagnie du prophète Élie. [6] Selon cet auteur, pendant la fête annuelle de Jean (8 mai), la manne jaillissait du tombeau comme une source. Elle ne cessait de couler et restait toujours en quantité suffisante, afin de répondre aux besoins des fidèles :

De même qu’il est impossible que la mer se vide quand on en puise des parties, de même il est impossible que cette poussière s’épuise quand on la distribue à la foule. [7]

De l’autre côté, l’idée d’un enlèvement au ciel fut contredite par des écrivains comme Nicétas David le Paphlagonien (9e-10e s.) et Nicéphore Calliste Xanthopoulos (13e-14e s.), qui ont pensé que l’apôtre Jean d’abord mourut et ensuite fut ressuscité, suivant ainsi le modèle du Christ. [8]

Toutes ses spéculations et légendes avaient comme point de départ un passage du quatrième évangile, dans lequel Jésus s’adresse à Pierre avec ses paroles : « Si je veux qu’il [Jean] demeure jusqu’à ce que je vienne, que t’importe ? » (Jean 21,22) Afin de ne pas encourager les spéculations sur le sort final de Jean, l’auteur tient encore à préciser : « Cependant, Jésus n’avait pas dit à Pierre qu’il [Jean] ne mourrait point. » (Jean 21,23) Ces passages confus, interprétés de différentes manières, ont conduit les lecteurs soit à l’idée de l’assomption corporelle au ciel de l’apôtre, soit à l’hypothèse de sa résurrection.

Les controverses entre les partisans des deux opinions reflètent une évolution de la pensée chrétienne sur la mort des justes. Si l’ascension corporelle au ciel (comme dans les cas de Moïse et d’Élie) était une preuve suffisante de sainteté pour les premiers chrétiens, leurs successeurs ont voulu attribuer à certains saints une mort et une résurrection semblables à celles du Christ. Le cas de l’apôtre Jean est ainsi similaire à celui du destin posthume de la Vierge Marie, à propos de laquelle les premiers chrétiens ne savaient exactement ni où ni comment elle était morte, ni si elle avait été enlevée vivante au ciel ou ressuscitée par le Christ.

Dans ce mélange d’opinions et de légendes, à Éphèse, la manne miraculeuse est restée le seul point commun. Décrite comme une poussière fine et blanche, semblable soit au sable, soit à la farine, la manne était offerte aux pèlerins, qui parfois la consommaient diluée dans de l’eau ou du vin. Selon une tradition locale, elle avait un rôle thérapeutique et guérissait les malades. Cette pratique bizarre semble être devenue pour les fidèles une nouvelle « épreuve de l’eau amère ». En réalité, la poussière d’Éphèse devait compenser l’absence de reliques. Paradoxalement, la tombe inconnue de Jean avait ainsi la chance de devenir connue grâce à cet artifice.

[1] Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique, §3.39.6, éd. et trad. G. Bardy (Sources chrétiennes, 31), Paris, 1986, p. 155-156.

[2] Acta Iohannis, §115, éd. et trad. É. Junod – J.‑D. Kaestli (Corpus Christianorum Series Apocryphorum, 1-2), Turnhout, 1983, p. 314-315. Voir J. E. Spittler, Acts of John, e-Clavis: Christian Apocrypha, https://www.nasscal.com/e-clavis-christian-apocrypha/acts-of-john. L’abréviation CANT fait référence à Clavis Apocryphorum Novi Testamenti.

[3] J.‑D. Kaestli, Le rôle des textes bibliques dans la genèse et le développement des légendes apocryphes. Le cas du sort final de l’apôtre Jean, dans Augustinianum, 23 (1983), p. 319‑336, ici 323‑324 et n. 18.

[4] Augustin, Homélies sur l’Évangile de Jean, §124.2, éd. R. Willems, In Iohannis evangelium tractatus CXXIV (Corpus Christianorum Series Latina, 36), Turnhout, 1954, p. 681-682, trad. M.‑F. Berrouard (Bibliothèque Augustinienne, 75), Turnhout, 2003, p. 433-435.

[5] Actes de Jean par le Pseudo-Prochore (CANT 218), éd. T. Zahn, Acta Joannis, Erlangen, 1880, p. 164.12-165.4. Voir J. E. Spittler, Acts of John by Prochorus, e-Clavis: Christian Apocrypha, https://www.nasscal.com/e-clavis-christian-apocrypha/acts-of-john-by-prochorus.

[6] Pseudo-Jean Chrysostome, Éloge de Jean le Théologien (CANT 224, CPG 4936), §3, éd. Junod – Kaestli, Acta Iohannis, p. 414.8-14. Voir T. Burke, Encomium on John the Theologian by Pseudo-John Chrysostom, e-Clavis: Christian Apocrypha, https://www.nasscal.com/e-clavis-christian-apocrypha/encomium-on-john-the-theologian-by-pseudo-john-chrysostom ; Syméon Métaphraste, Commentaire sur saint Jean (BHG 919), Patrologia Graeca (par la suite PG), 116, col. 703. L’abréviation CPG fait référence à Clavis Patrum Graecorum, BHG à Bibliotheca Hagiographica Graeca.

[7] Pseudo-Jean Chrysostome, Éloge de Jean le Théologien, §4, p. 415.9-12, trad. p. 408, n. 2.

[8] Nicétas David le Paphlagonien, Éloge de Jean le Théologien (BHG 930), PG, 105, col. 124-125 ; Nicéphore Calliste, Histoire ecclésiastique, §2.42, PG, 145, col. 872-873. Voir M. Jugie, La mort et l’assomption de la Sainte Vierge (Studi et Testi, 114), Vatican, 1944, p. 710-726 ; M. Detoraki, Livres censurés: Le cas de l’hagiographie byzantine, dans Bulgaria Mediaevalis, 3 (2012), p. 45-58, ici 53-55.