Le prince Siddhartha Gautama dans le calendrier chrétien

- Daniel Oltean

- 28 juin 2025

- 5 min de lecture

Dernière mise à jour : 6 juil. 2025

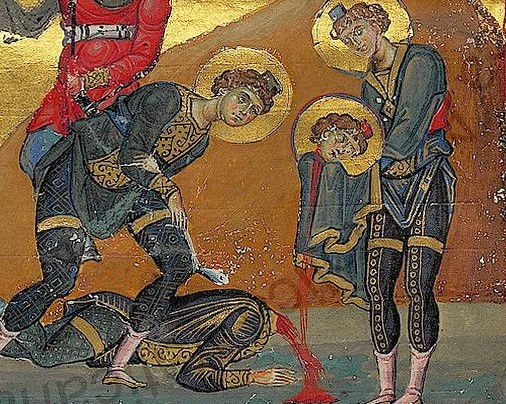

Les contes, comme les proverbes, ont toujours voyagé, sans connaître des frontières. C’est le cas d’une ancienne légende d’origine indienne qui, transformée en récit édifiant et ensuite texte hagiographique, a connu un grand succès au Moyen Âge. Son héros, le prince hindou Siddhartha Gautama, est entré, à partir du 11e siècle, dans les calendriers géorgien (19 mai), grec (26 août), latin (27 novembre), slave et roumain (19 novembre), sous le nom de Josaphat.

Une légende orientale et sa transmission à Byzance

Selon la légende, Siddhartha Gautama serait né comme le fils du roi de Kapilavastu, dans l’Inde du nord. Élevé dans le luxe et entouré de plaisirs, le prince n’aurait pas connu la tristesse du monde jusqu’à ce qu’il rencontrât successivement un vieux, un infirme et un homme mort. Devenu conscient des vicissitudes de la condition humaine, Siddhartha aurait abandonné sa femme et son enfant pour une vie d’errance grâce à une quatrième rencontre, cette fois avec un ascète. Arrivé à la connaissance ultime des choses et entouré de nombreux disciples attirés par son enseignement, le prince aurait fini sa vie à quatre-vingts ans. La légende, connue dans ses grandes lignes au 2e s. av. J.‑C. au plus tard, est conservée dans des textes sacrés en plusieurs dialectes d’Inde (pali, sanskrit, prakit) à partir des 2e-4e siècles après J.‑C. [1]

Le texte a ultérieurement été enrichie avec de nombreux parables et textes sapientiels, dans différentes cultures. D’abord, soit directement, soit par l’intermède des langues de l’Asie centrale, le récit a été traduit en pehlevi (moyen perse). À son tour, la nouvelle version a servi de source pour des traductions en arabe, à partir du 8e siècle. Le texte arabe a été adapté au contexte religieux local. Le chemin spirituel du prince, qui est maintenant appelé Budhasaf, est ainsi devenu une conversion de l’idolâtrie à une religion ascétique pas bien définie, mais monothéiste. L’ascète brièvement rencontré par le prince Siddhartha est transformé dans un personnage clé, nommé Bilawhar, qui guide le prince vers la perfection. [2]

L’une des versions arabes a conduit à la traduction du texte en géorgien, au 9e siècle, probablement en Palestine. Par rapport à la version arabe, le texte géorgien ajoute ou modifie plusieurs éléments : le père du prince se transforme dans un roi païen qui persécute les chrétiens ; le moine qui gagne la confiance du prince lui enseigne la foi chrétienne ; comme le prince, son père s’est également converti au christianisme ; à la mort de celui-ci, le prince laisse le royaume à son ami Barachie et rejoint le moine dans le désert, où les deux finissent leur vie dans la sainteté. [3]

Enfin, le texte géorgien est traduit en grec à la fin du 10e/début du 11e siècle par Euthyme l’Athonite, l’higoumène du monastère Iviron. Le traducteur a modifié le récit en ajoutant de nombreuses citations bibliques et patristiques, ainsi qu’un texte apologétique écrit par le philosophe Aristide d’Athènes (2e s.). [4] Le texte grec a servi de source pour la première traduction en latin, réalisée à Constantinople au milieu du 11e siècle. [5]

Le prince Siddhartha Gautama, plus connu sous le nom de Bouddha, c’est-à-dire « l’éveillé », que les disciples lui ont donné, est ainsi entré dans le culte chrétien. Dans le récit initial, le héros est appelé, en sanskrit et pali, Bodhisattva, qui signifie « celui qui désire/est en train d’obtenir l’éveil ». Ce nom est ensuite devenu Budhasf/Budhasaf/Yudasaf en arabe, Iodasaph en géorgien, Ioasaph en grec et Josaphat en latin. Une transformation similaire a conduit au nom de Barlaam, le sage/maître spirituel qui aurait guidé Josaphat. [6]

Les reliques du prince Siddhartha/Bouddha/saint Josaphat à Anvers

Selon les versions géorgiennes, grecque et latine du roman, après la mort de Josaphat, le roi Barachie alla dans le désert et trouva le corps de celui-ci non corrompu. Il emporta les reliques avec tous les honneurs et les déposa dans une châsse d’or, avec celles de Barlaam. Les fidèles vinrent nombreux pour vénérer les reliques et les miracles ne tardèrent pas à se manifester. Ensuite, une église fut construite sur le tombeau de deux saints. [7]

Ces indications apparemment précises ont inspiré la fausse idée que le conte est réel, saint Josaphat nous protège des cieux et ses reliques vraiment existent. Quelques-uns les ont même trouvées ! Ainsi, en 1672, les reliques de Josaphat sont attestées dans un groupe de 36 reliques appartenant au monastère cistercien de Saint-Sauveur à Anvers, conduit à cette date par l’abbé François Diericx (1668-1688). Selon des documents d’une authenticité douteuse, la plupart des reliques auraient appartenir aux rois de Portugal et été offertes en 1633 à l’abbé Christophe Butkens (1631-1650). Le don aurait été intermédié par Denys, moine à Saint-Sauveur et fils du roi Antoine, le dernier souverain portugais avant la conquête espagnole de 1580. Dans ce groupe de reliques, celles de Josaphat auraient été offertes par le doge Alvise Ier Mocenigo (1570-1571) de Venice au roi Sébastien Ier de Portugal (1557-1578), en 1571. [8] Après la fermeture de l’abbaye de Saint-Sauveur, le reliquaire fut transféré à l’église de Saint-André à Anvers, où il est conservé et vénéré jusqu’aujourd’hui.

[1] Aśvahghoṣa, The Buddhacarita, éd. et trad. E. H. Johnston, Delhi, 1972.

[2] Le Livre de Bilawhar et Būḏāsf selon la version arabe ismaélienne, éd. D. Gimaret, Genève, 1971.

[3] D. M. Lang, The Balavariani (Barlaam and Josapaphat): A Tale from the Christian East Translated from the Old Georgian, Los Angeles, 1966 (version longue) ; D. M. Lang, The Wisdom of Balahvar (A Christian Legend of the Buddha), Londres, 1957 ; A. Mahé – J.-P. Mahé, Lasagesse de Balahvar. Une vie christianisée du Bouddha, Paris, 1993, p. 144 (version brève).

[4] R. Volk, Die Schriften des Johannes von Damaskos, VI/2: Historia animae utilis de Barlaam et Ioasaph (spuria) (Patristische Texte und Studien, 60), Berlin, 2006, trad. G. R. Woodward – H. Mattingly, John Damascene, Barlaam and Ioasaph (Loeb Classical Library, 34), Cambridge (MA), 1967 (1914). Voir aussi R. Volk, From the Desert to the Holy Mountain: The Beneficial Story of Barlaam and Ioasaph, dans C. Cupane – B. Krönung (éd.), Fictional Storytelling in the Medieval Eastern Mediterranean and Beyond (Brill’s Companions to the Byzantine World, 1), Leyde, 2016, p. 401-426.

[5] J. Martínez Gázquez, Hystoria Barlae et Iosaphat (Bibl. Nacional de Nápoles VIII.B.10) (Nueva Roma, 5), Madrid, 1997.

[6] Un destin similaire a connu le livre de fables connu sous le nom de Kalila et Dimna ou Les fables de Bidpaï. Les fables, provenant de textes d’origine indienne (Panchatantra, Mahabharata, etc.), ont été traduites d’une langue à une autre presque sur le même itinéraire et dans les mêmes intervalles temporaires : en pehlevi au 6e s., en arabe au 8e s. et enfin en grec au 11e s. (cette fois sous le nom Stephanites et Ichnelates). Quant au Livre de Sindbad/Syntipas le Philosophe (connu en Occident comme le Roman des sept sages), d’origine indienne ou perse, il a été traduit en grec au 11e siècle à partir d’un texte syriaque, qui provenait très probablement d’une source arabe.

[7] Version géorgienne longue, §68, trad. Lang, p. 180, https://archive.org/details/LangBalavariani/page/n173/mode/1up ; version géorgienne brève, trad. Lang, p. 122, trad. Mahé – Mahé, p. 144 ; version grecque, §40, éd. Volk, p. 402-404, trad. Woodward – Mattingly, p. 607-609, https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.232211/page/607/mode/1up.

[8] Acta Sanctorum Apr., I, 74D ; 889E, Paris, 1866; Oct., IV, 260C, Paris, 1866.